食品添加物、着色料の1種である「クチナシ色素」を聞いたことありますか?

クチナシ色素は、天然の植物から作られる着色料で、食品や飲料など幅広く使用されています。

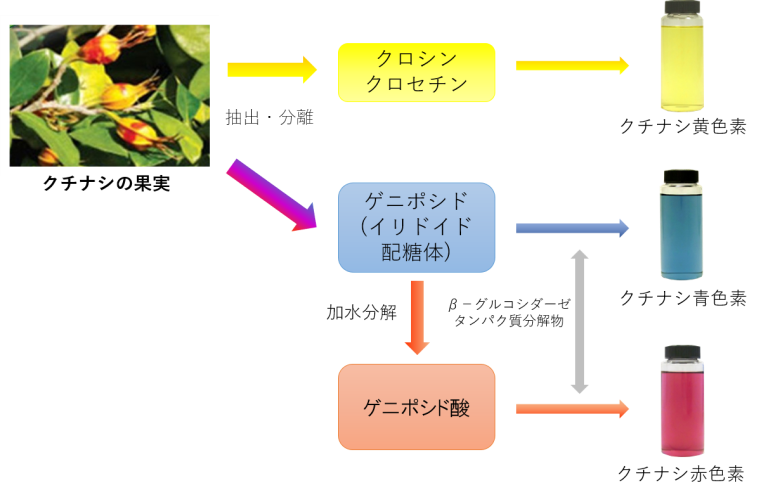

クチナシ色素の特徴としてその製造工程によってクチナシの果実から赤、青、黄の3色が作られます。

この記事ではそんなクチナシ色素とはどういうものなのか、クチナシ色素の危険性などについて分かりやすく解説していきます!

記事の信頼性:筆者の特徴

・国立大学大学院農学部卒

・某食品会社の研究開発職勤務

クチナシ色素とは?赤、青、黄の3色になる天然着色料

赤、青、黄の3色になるクチナシ色素ですが、なぜ3色に分かれるのでしょうか。そもそもクチナシ色素とはどうやって作られるのか、について解説していきます。

アカネ科の植物「クチナシ」の果実が由来原料

クチナシ色素とは、アカネ科の植物「クチナシ」の果実から抽出される天然着色料で、日本では古くから使用されています。正月のおせち料理に入っている栗きんとんですが、昔はクチナシの実からその黄色を付けていました。

そんなクチナシ色素ですが、抽出や分離、分解の仕方によってその色が変わる不思議な色素となっています。

クチナシ色素の製造工程による色の違いとは?

クチナシ色素はその製造工程によって以下の3種類に分類されます。

クチナシ黄色素:クチナシの果実から「黄色」を作るには、クチナシの果実を水やアルコールを用いて抽出します。

その工程によってクロシンという物資を抽出でき、このクロシンが黄色を呈します。

クチナシ赤色素:クチナシの果実から「赤色」を作るには、クチナシの果実から「ゲニポシド(イリドイド配糖体)」を分離します。このゲニポシドをエステル加水分解し、タンパク質を分解したものと酵素反応させることで、赤色を呈します。

クチナシ青色素:クチナシの果実から「青色」を作るには、赤色と同様でクチナシの果実から得られたゲニポシド(イリドイド配糖体)を分解します。そして、加水分解はせずにタンパク質分解物の混合物に、酵素を加えて得られます。

クチナシ青とクチナシ赤は加水分解するかどうかの違いが大きいです。

同じような製法で全く異なる色となることが不思議ですね。

天然由来の色素「クチナシ色素」の危険性は?

クチナシの果実から3色の異なる色素が作られるクチナシ色素ですが、危険性はどうなのでしょうか。

クチナシ色素の安全性、危険性について解説していきます!

クチナシ色素の危険性:腸間膜静脈硬化症との関連性

クチナシ色素の危険性として「腸間膜静脈硬化症」があげられます。

クチナシ色素の由来原料であるクチナシの実は「サンシシ」という名前で漢方薬に用いられており、消炎、止血、解熱などに作用があります。

このサンシシを3年以上継続して服用した場合、腸間膜静脈硬化症を発症するリスクが報告されています。

クチナシに含まれるゲニポシドが腸内細菌により分解され、刺激物質ゲニピンに変わります。

このゲニピンが吸収される際に、静脈血管壁を損傷し、肥厚や石灰化を引き起こすと考えられています。

クチナシ色素の危険性:下痢や消化不良のリスク

クチナシ色素の危険性として、下痢や消化不良のリスクがあります。

クチナシに含まれるゲニポシドは、大量に摂取することで下痢などの消化器系のトラブルを引き起こす可能性があります。

ただ、食品添加物として適正に使用されている場合の摂取量では問題ないとされています。

クチナシ色素は「安全」だが万能ではない

クチナシ色素は天然由来の色素でありながら、3色の色素を作り出すことができる食品添加物です。

クチナシ色素は比較的危険性は少ないですが、「天然=無害」とは限りません。医薬品レベルで長期的に摂取した場合、腸間膜静脈硬化症や下痢といった危険性があることも事実です。

とはいえ、日常的な食事で摂る程度であれば、ほとんどの場合問題はありません。大切なのは、「何が含まれているのかを知る意識」を持ち、正しい知識で選択することです。

2025年に入ってアメリカは着色料の1種である「赤色3号」の使用を禁止すると発表があり、トランプ大統領は合成着色料を段階廃止することを発表しています。

しかし日本の消費者庁は赤色3号について人体への危険性は問題ないと発表しています。

安全とリスクを理解し、添加物と賢く付き合っていきましょう!

コメント